« To be or not to be » is actually the first line of a famous soliloquy from William Shakespeare’s play Hamlet.

Je ne peux m’empêcher de faire le lien entre cette 1ère phrase du plus célèbre des monologues de l’histoire théâtrale et la mort du cinéaste artiste, David Lynch, dont les œuvres, elles, sont bien vivantes.

Ce sont elles qui nous parlent ainsi: To Be or not to be weird

D’une part, parce que cette entrée en la matière existentielle renvoie à la quintessence du théâtre. Nous sommes tous cette question.

Les mondes de David Lynch sont d’abord des histoires.

D’autre part, parce qu’il ne s’agirait pas de traduire par « Etre ou ne pas être ». Tout simplement parce que Shakespeare n’a pas écrit “Être ou ne pas être, là est la question”, il a écrit “To be or not to be, that is the question”.

Non, ce n’est pas la même chose.

Un texte, ça n’est pas seulement ce que ça dit, c’est aussi ce que ça fait en le disant. Source Hypotheses

Donc, To Be or not to be weird, ne se traduit pas, elle, non plus. Une phase c’est ce que ça fait en la disant, un film c’est ce que ça fait lorsqu’on en fait l’expérience.

Je ne sais pas comment vous faire entrer dans ma chronologie lynchienne, oui, Lynch c’est comme Kafka et Poe, mes pères, leurs noms sont devenus des adjectifs…

Vous voyez les imaginaires ?

.

.

Avec le cinéma de David Lynch, je suis entrée aux confins des expériences humaines, me suis affolée, ma sensibilité a été poursuivie puis rattrapée. Tenue à la gorge, je me sentie invitée à sciemment réfléchir, bien ultérieurement…

Ses films sont tout d’abord des souvenirs, traumatiques, des images douloureuses, des nerfs, mes nerfs placés sous une corde raide, celle entre le profond malaise et l’envie crispante de, parfois, sourire mais aussi, souvent, d’éteindre, de couper court avec ce moment de cinéma trop vif et trop présent.

Jusqu’où ? Jusqu’où allons-nous ?

C’est cette crainte qui a envahi mes repères, sous le velours bleu, dans cette pièce aux rideaux rouge, sur ces routes noires et jaunes, une peur à suivre, comme enlevée à ma vie et poussée à relever des traces, des ruines, des restes qui fonctionnent comme des codes et des énigmes.

Les films de Lynch agissent comme un vortex. Ils vous aspirent pour que vous puissiez les inhaler, les respirer. Lorsque vous les rencontrez, vous comprenez que chacun de vos souffles est convoqué.

.

,

On se souvient de ces scènes que l’on a rencontré, une seule fois, que nous ne pouvons revoir.

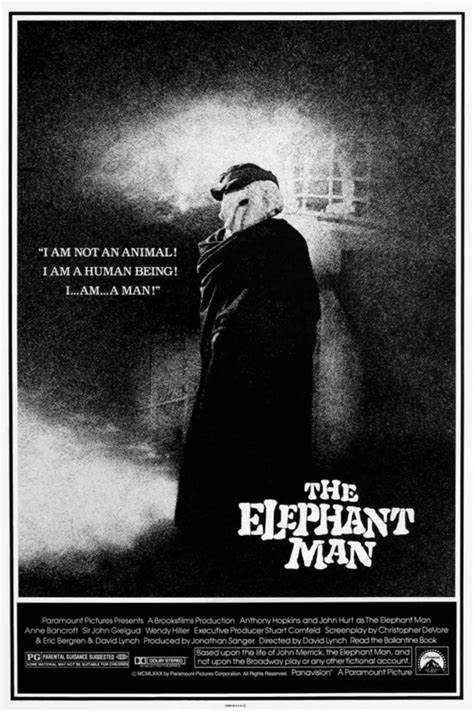

Elephant Man fut une seule et longue apnée pour ma sensibilité d’adolescente, pourtant déjà aux faits des univers lynchiens.

Je ne suis pas parvenue à tenir le coup jusqu’au bout, arrachée à ce canapé. Le rapt de cet écran fut si soudain, si assourdissant, tellement magnifique que, dans ce noir et blanc somptueux, je suis tombée à genoux devant pareilles performances, ce cri humain trop humain, de cet homme me fit perdre mes larmes et la raison. Dans cet instant crucial, il m’a laissée ahurie, dans un état de détresse incontrôlable. Happée par une intense colère contre les hommes, j’ai hurlé.

Elephant Man fut, peu de temps, avant la mort de mon père, en 1993, l’avant scène d’une chute absolue dans le pire des mondes.

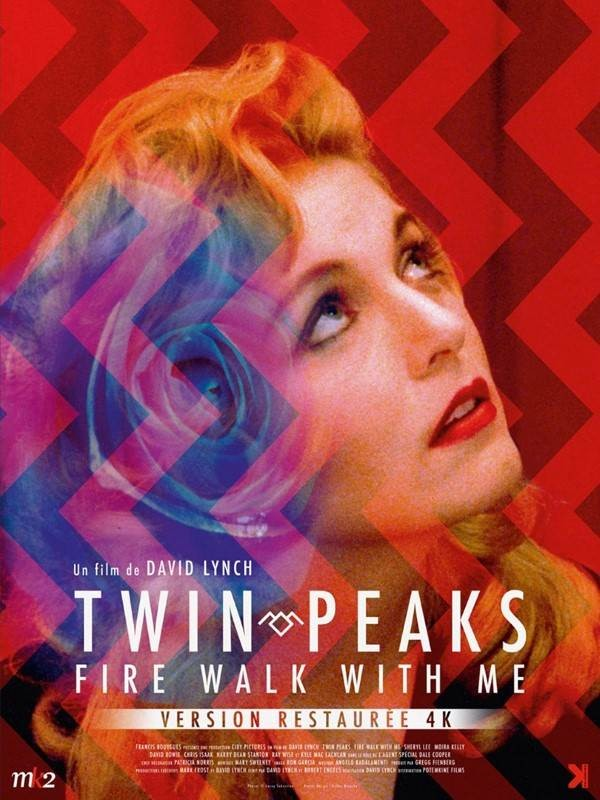

Ces films et série furent des essais scientifiques sur moi. Ils sont parvenus à me contraindre à fermer les yeux, à me boucher les oreilles lors de la scène insupportable de la mise à mort de Laura Palmer dans Fire Walk With Me, subie, au cinéma, un an plus tôt, en 1992.

J’avais, à ce moment, si peu redouté cette horreur.

.

.

Pourtant, ma mémoire n’avait pas flanché, Twin Peaks, la série, que l’on regardait ma famille et moi, dans cette maison, nous avait embarqués dans un grand nulle part inoubliable.

Celui d’un laps de temps où les êtres sont tordus, les errances reconnaissables, les tocs parfois drôles, là où les vérités font mine, là, où derrière ces fauteuils, se cachera, désormais, toujours un Bob.

Qui sait?

Laura Palmer était un peu plus âgée que moi, je suis adolescente, jeune fille au collège, je ne suis ni connue ni aimée de tous, je ne m’identifie pas, blonde je ne suis pas mais Donna et Audrey ne me parlaient pas. Voilà le début de mon attachement.

.

.

A cette même période, ma meilleure amie m’avait prêtée, Le Journal secret de Laura Palmer de Jennifer Lynch, fille de David Lynch, écrit en 1990.

- The Secret Diary of Laura Palmer est spin-off littéraire basé sur la série et le film, imaginant ce que pouvait contenir le journal intime secret de Laura mentionné dans la série.

Encore un peu trop tôt, je fis, si jeune, l’expérience de Sailor et Lula, Wild at Heart, le bien nommé, palme d’or à Cannes en 1990.

Une rencontre concentrée avec les œuvres condensées de Lynch, pour en extraire quoi ?

.

.

Qu’il allait marquer ma vie cinéphile, ma culture des écrans pour très longtemps, je ressens encore ma rétine se faire tatouer par ses images, j’entends mon ouïe éclater aux sons et musiques de Badalamenti.

Une seule entrée dans la note convoque la crispation de mes nerfs, m’enveloppe dans ces endroits perdus, d’où aucun cri ne peut percer, où personne ne peux m’entendre.

Là où je suis seule, livrée, vulnérable, à ces bruits, espaces, couleurs, visages et timbres de voix, je respire et m’entends respirer, je serre et ne peux m’étirer, m’échapper.

Je suis allée jusqu’à rejeter en bloc Mulholland Drive à sa sortie, devenue cette référence majeure, trop grande pour moi, une œuvre en cheffe qui surplombe, domine de toute sa puissance évocatrice des limbes dont j’ai eu tellement de mal à me sortir.

Leur découverte m’a contrainte à y laisser tant de sueurs et de certitudes.

Lost Highway m’a demandée si je souhaitais prendre sa voiture. Les visages en sang des routes noires de Wild At Heart et cette scène de l’accident m’ont intimement recommandée de ne pas me prêter, en toute confiance, à ce jeu.

Piégée par cet appel à l’apnée en noir rayé jaune, je me suis dit que, peut-être, je pourrai m’arrêter et descendre en route.

Erreur.

.

.

- Lost Highway est le premier des trois films de David Lynch situés à Los Angeles, suivi de Mulholland Drive en 2001 et d’Inland Empire en 2006.

Inland Empire m’a oubliée. Laura Dern, pourtant… Eraserhead s’est tenu éloigné, je m’imagine l’observer et l’attendre.

J’ai vu Une Histoire vraie, Dune, aucun de ses courts-métrages et pas encore la saison 3 de Twin Peaks sortie en 2017.

J’ai croisé son visage et ce personnage dans The Fabelmans de Spielberg.

Lors de cette période hors du temps des confinements et des sévices du virus Covid-19, effrayée et consciente d’une possible disparition imminente, j’ai écrit des chroniques culturelles sous le nom de Noire vivante, et, peu de temps avant, j’ai vu et revu des œuvres de Lynch.

Une balade en clair-obscur dans un infini noir, derrière ma surface écranique, miroir sans tain, j’ai retenté des expériences cinématographiques comme celle, abandonnée, par la peur, de Twin peaks Fire Walk With Me, en 1992.

Je me suis invitée, chez moi, à retrouver la version de moi-même, presque trente plus tôt.

Dans cet antre modifié par mes fois, est revenue cette adolescente, prise par la main, nous sommes devenues, ensemble, spectatrices de nos propres souvenirs et frayeurs.

Comment dire ?

David Lynch m’a permise de passer de l’adolescence à l’âge adulte, accompagnateur de toutes mes vies, jusqu’à aujourd’hui, veilleur de toutes mes angoisses, jusqu’à maintenant.

Badalamenti, figure indissociable, est venu parfaire ce duo. Un tandem gourou où un monstre à deux têtes, ils m’ont suivie depuis mes assises devant la Cinq de Berlusconi, en France, jusqu’à ces années jumelles 2020 et 2021, uniques et mortifères.

Soit, si vous savez compter aussi bien que moi, trois décennies.

30 ans de voisinage, 30 ans de proximité et de révérences.

Cette série Twin Peaks, c’est ma révolution personnelle, un siège d’où je retrouve ma famille, aujourd’hui disparue, et resserre le lien total avec celles et ceux qui ont, en même temps que moi, mis leur sens à disposition de cette collaboration artistique et populaire avec une obéissance complète.

Un « à l’unisson », que j’imaginais, enfin, pour le meilleur.

« Twin Peaks (1990)

Souvent copié, jamais égalé, la bande originale de Twin Peaks reste pour beaucoup le chef d’œuvre d’Angelo Badalamenti, faisant de sa musique une pièce centrale dans l’ambiance si particulière de la série télévisée. Au-delà du célèbre thème, Badalamenti trace également deux axes qui feront sa signature. D’un côté, une musique ambient synthétique, vaporeuse qui lorgne vers les abysses, et de l’autre, des compositions jazz sombre et hautement sensuel. » Source: Radio France

.

.

Je ne savais pas combien nous étions devant ce téléviseur, combien de pays étaient concernés par cette diffusion, je sais, seulement, qu’en 2017, au moment même où je viens sacrer mon amour de la culture et du cinéma à l’université grâce à l’entreprise d’un troisième cycle universitaire qui fait figure de salut et de revanche, c’est le retour de Twin Peaks et sa troisième saison…

L’école je l’ai quittée, le lycée je l’ai abandonné, le bac je l’ai laissé aux autres. Privilégiant, avec ma meilleure amie, des tours et des détours par le festival de Cannes et sa 50 ème édition, en 1997…

Les routes de très nombreux départements et paysages, les parkings la nuit pour dormir. Je revois cet asphalte symbolique embrassé, jusqu’à l’accident, par les pneus de ma splendide 1303 de 1972.

—

Je n’ai pas relu mes chroniques sur Mulholland Drive, publiées, ici -même, c’est, à ce jour, une expérience trop douloureuse. Elles sont trois, vous les trouverez dans cette page Noire-vivante-chroniques-culturelles-musicales

.

.

Il me suffit de me relire, là, aujourd’hui, pour reprendre l’analogie:

- 1990 Twin Peaks la série- Sailor & Lula

- 1992 Twin Peaks le film

- 1993 Elephant Man

- 1997 Lost Highway et ma présence au 50 ème FF de Cannes

Puis, un arrêt. En quelques plongeons temporels, par dates, 1992, sortie d’Impitoyable (Unforgiven), chef d’œuvre obscur de Clint Eastwood. Grandiose Dracula de Coppola, 1993, superbe l’Impasse de Brian De Palma, 1995, Casino de Scorsese.

Sonne le point d’orgue, 2000 puis changement de siècle, Mulholland Drive. 2001.

Lynch ne peut se recevoir sans Badalamenti à l’instar du couple Hitchcock et Bernard Herrmann. Les couleurs et tout l’imaginaire d’Hollywood forment ce couple systématiquement invité d’honneur.

Une boucle superbe qui tourne sur elle-même et ne cesse de nous représenter des passages effacés, des instants reconnaissables, comme déifiés.

.

.

L’été dernier, lors d’un jeu sur les fleurs, j’avais abordé, Blue Velvet, parce que l’association Vayres à Soi pour laquelle je conçois des événements culturels avait pour objet d’étude, la rose.

Alors, un peu de scène d’ouverture toute en fleurs et jardinage:

—« Blue Velvet (1986)

C’est au départ pour donner des cours de chant à Isabella Rossellini, muse à la scène comme à la ville de David Lynch, que le réalisateur fait appel à Angelo Badalamenti. L’entente se passe tellement bien qu’il signera finalement la bande originale du film. Sorti en 1986, Blue Velvet est nourri par les fifties américaines, celles de la jeunesse du réalisateur, mais aussi celles du compositeur. Badalamenti écrit ce thème central qui rappelle les compositions de Bernard Hermann : une mélodie simple et des arrangements en clair-obscur qui colle à la perfection à cette intrigue entre film noir et délire paranoïaque. » Source Radio France

Non, David Lynch et ses films, ce n’est assurément pas « c’était ». Ils forment un ensemble présent dans mes bagages mémoriels de spectatrice, un langage déformé complétement weird, pour une enfumée, perdue, larguée dans ses méandres, paumée dans ses dédales, là, où, peut-être les mondes s’imbriquent, se font défaut, et où le mot Lost devient une cause à défendre.

Avec sa mort, ce sont tous mes disparus et nos souvenirs communs qui ressurgissent.

On a, j’ai, une pensée vertigineuse pour Ciby 2000, société de production française à qui l’on doit La Leçon de Piano de notre chère amie Jane Campion, Palme d’Or à Cannes 1993, mais aussi Twin Peaks, Fire Walk With Me, Lost Highway et Une Histoire Vraie de David Lynch. Studio Canal et les Films d’Alain Sarde ont produit Mulholland Drive. La France aime Lynch et c’est réciproque.

On ne va pas se quitter sans écouter, ensemble, la musique de Badalamenti, disparu en 2022.

« Lost Highway (1997)

Film crépusculaire s’il en est, Lost Highway, sorti en 1997, reste un des sommets de la collaboration entre Lynch et Badalamenti. On y suit (au début en tout cas), un saxophoniste (interprété par Bill Pullman) fiévreux et jaloux. Une bonne occasion pour Badalamenti de partager sa passion pour le jazz, notamment à travers un titre, « Red Bats with Teeth », mais aussi d’aller encore plus loin dans des territoires synthétiques hantés et extatiques via des plages musicales comme « Fred’s World ». Sur la bande originale, la présence de Trent Reznor, des Smashing Pumpkins, de Bowie (période rock industriel) et même de Marilyn Manson ne dénotent pas avec la noirceur des arrangements du compositeur. » Source: Radio France

.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.